今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。为引导青年学子铭记历史、砥砺前行,马克思主义学院贾瑞、吴奇隆带领抗战烽火实践团成员开展了一场跨越历史与现实的红色实践活动。活动通过“场馆参观+理论宣讲+实践体验”等形式,将伟大抗战精神与医学生的人文关怀深度融合,引导青年学子在回望历史中厚植家国情怀,在躬身实践中传承红色基因。

历史探源:在展陈中触摸民族记忆

7月,师生们踏着历史的足迹,先后参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、南京抗日航空烈士纪念馆、高淳新四军纪念馆以及南京民间抗日战争博物馆。在这些承载着民族记忆的场馆里,实践团成员不仅通过珍贵的历史文物、详实的图文资料和震撼的影像,直观了解了那段苦难而辉煌的抗战岁月。尤其是在南京民间抗日战争博物馆中,实践团成员在刻有南京保卫战殉难将士名录的黑色大理石墙壁前,进行低头默哀,以此表达对先烈的深切缅怀。展览过程中,师生驻足聆听、有序参观,增强了对“伟大抗战精神”的理解。走出南京民间抗战博物馆时,成员汪奕涵感慨道:“这样的参观不是为了延续仇恨,而是为了警醒自己,落后就要挨打,唯有国家强大,才能守护好人民的幸福生活。”

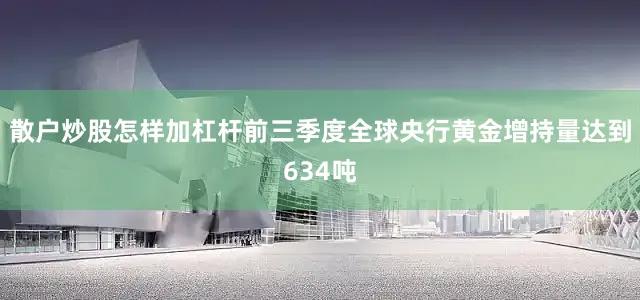

理论宣讲:用真情播撒爱国火种

7月—8月,实践团来到南京市白马社区、侯冲社区、烈士塔社区和龙池社区等地,开展了8场红色理论宣讲活动。马克思主义学院贾瑞、吴奇隆两位教师分别从历史维度与时代价值角度,为在场社区居民带来了一场深刻的思想洗礼。贾瑞老师以详实的历史档案为基础,系统梳理了伟大抗战精神的形成脉络,深入阐释了“天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念”这一伟大抗战精神的内涵实质。吴奇隆老师则聚焦青年责任,重点探讨了伟大抗战精神在新时代的实践路径。两位老师的讲解既有理论深度,又有现实关照,引发在场居民的强烈共鸣。实践团成员饶丽晶、刘欣慧则结合专业学习与调研感悟,分享了青年一代对“伟大抗战精神传承”的思考,在对话中实现了代际思想的同频共振。

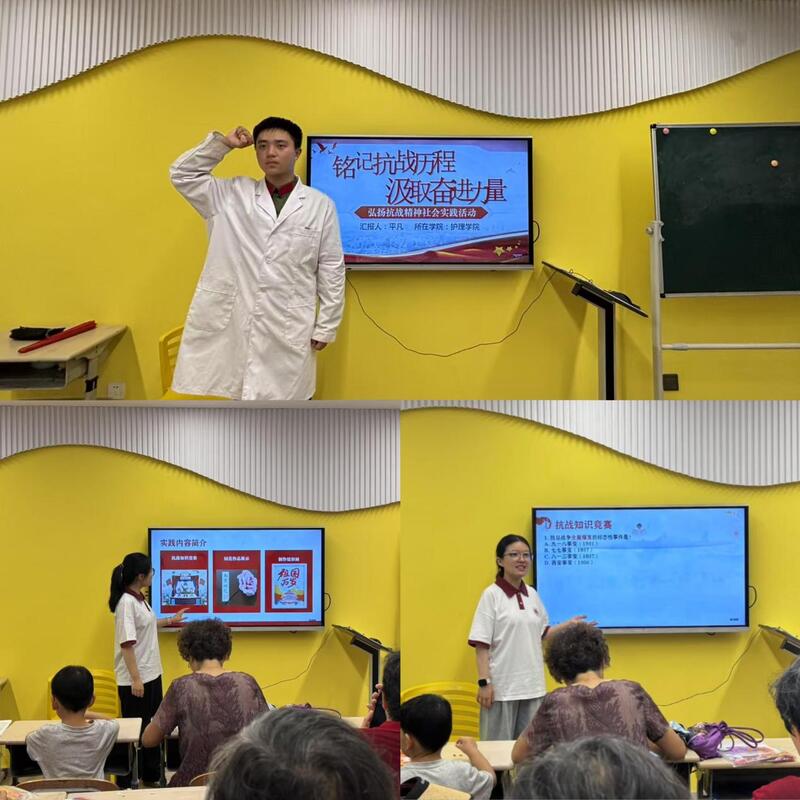

社区实践:以匠心传递红色温度

在白马社区、侯冲社区、烈士塔社区和龙池社区等地,实践团成员们以“微行动”传递“大情怀”,将抗战精神转化为服务群众的具体实践,在社区小天地里书写着新时代医学生的责任答卷。

知识竞赛,激活历史的“记忆密码”。实践团成员饶丽晶结合历史影像片段,围绕抗战重大事件、英雄人物等设置问答题目,通过“抢答+必答”的形式,调动居民参与热情现场,巩固了居民和儿童对抗战历史的理解。

红歌联唱,唱响跨越时空的精神共鸣。在龙池社区,实践团成员刘欣慧带领居民们合唱《义勇军进行曲》《松花江上》《黄河大合唱》等红色歌曲,一首首经典红歌串联起抗战岁月的壮阔图景。

社区义诊,用专业传递温暖关怀。实践团成员化身“健康小讲师”,联合社区卫生服务中心的医生,开展“健康守护·红色传承”义诊活动,为居民提供血压测量、血糖检测、慢性病咨询等服务,并针对老年人常见的用药误区、康复护理等问题开展科普。

手工互动,指尖流淌的家国情怀。实践团成员先后开展“纽扣画里的红色记忆”“共创爱国心”手工课,吸引了众多家庭参与。实践团成员一边指导手工,一边讲述背后的故事:“抗战时期,物资匮乏,战士们的军装很多是老百姓一针一线缝的;现在的我们,用纽扣拼出国旗,也是在用另一种方式传承那份‘军民同心’的情谊。”

精神传承:从历史到现实的医者担当

团队负责人平凡在实践日记中写道:“作为未来医者,既要像抗战军医那样在炮火中无畏前行,也要像社区志愿者那样在平凡中传递温暖。技术会迭代,但‘敬畏生命’的初心不会变;时代在变迁,但‘人民至上’的立场永远坚定——这就是我们从抗战精神中汲取的最宝贵力量。”

此次暑期社会实践系列活动是马克思主义学院创新思政教育形式的重要尝试。实践活动以“历史探源—理论宣讲—社区实践”为主线,将抗战场馆里的“文物教材”、社区讲台上的“思想火花”、居民家门口的“暖心互动”有机串联,通过沉浸式、互动式、体验式的教育模式,不仅让青年大学生在触摸历史纹理中深化了对“伟大抗战精神”的理性认知,在服务群众需求中感悟了“人民至上”的价值追求,更在跨代对话中实现了红色基因的“双向传递”。

通讯员 冯星星 虞爽

振兴配资-炒股选配资-正规的配资平台有哪些-在线炒股配资服务网提示:文章来自网络,不代表本站观点。